专家回忆录|中国地铁车辆发展

作者:陈穗九

陈穗九(1940.10—),教授级高工。1993年10月,获得国务院特殊津贴专家称号。1963年于唐山铁道学院(现西南交大)毕业后,由国家统一分配至原机械工业部湘潭电机厂,后任湘潭电机厂设计研究所所长。1994年3月调入广州地铁公司,任总公司副总工程师。1998年8月兼任广州地铁运营公司总经理。

每逢十月,总会让无数城市轨道交通工作者心潮澎湃。还记得51年前的1969年10月1日,中国第一条地下铁道——北京地铁1号线开通了,标志着中国结束了没有地铁的历史,开创了中国地铁蓬勃发展的新时代。50多年来,数代地铁人在极度困难的条件下不畏险阻、敢于奋斗、自力更生、百折不回,为中国地铁事业的开创和发展贡献了聪明才智,青春和汗水,值得怀念!

早期开发史

抗美援朝结束后,考虑到莫斯科地铁在二战中的重要作用,党和国家领导人有意在北京修建地铁,当时的着眼点在军事上,兼顾民用。中央于1959年开始了北京地铁的筹备工作,当时的铁道部成立了北京地铁工程局,各项工作相继展开。其中关键设备——地铁车辆(电动客车)由原国家计划委员会指定原铁道部长春客车厂(长客厂)和原机械工业部湘潭电机厂(湘潭厂)承担,长客厂负责机械和总成,湘潭厂负责配套电机电器设备,并成立了两部联合工作组。

工作组于1962年在湘潭牵引电气设备研究所进行联合设计,以确定未来地铁车辆的规格和主要技术参数。当时国家面临东西方的经济、技术封锁,没有任何图纸和样品,只能走自力更生的道路,唯一的参考资料就是从原苏联回来的留学生们介绍的一本关于莫斯科地铁车辆的公共出版物——《莫斯科地铁д型车》。这次联合设计决定了北京地铁车辆的主要规格类似现在的B1型车辆,每台车辆都是动车并配有司机室,供电采用直流750 V三轨供电,主电机76 kW,用凸轮控制器切换电阻控制车辆启制动。当时参加项目的人员并不固定,有原唐山铁道学院的曹正钢等三位老师,长客的“钱塘江”,即钱德明、唐荣治、蒋克选,以及周彩章(后成为长客党委书记)。原湘潭研究所徐渭浩、江海珠等多人也参与其中。

1963到1965年,两厂的技术人员开展产品试验研究、设计制造,到1965年底有了产品原型。车辆上使用的湘潭电器产品中,部分接触器借用于工矿车,部分产品参照莫斯科地铁车辆,如徐渭浩设计的雷歇托夫星形凸轮控制器。而陆凤生设计的加速继电器和辅助发电机稳频稳压器,则使用了晶体管和磁放大器,采用了当时的新技术,超原苏联原有产品水平,并开始了无接点控制的尝试;主电机由沈善昌和梁腾标设计。另外还有长客厂的一大批技术人员和工人加入进来,大家在艰苦的条件下,克服困难、敢于探索,为国家做贡献的精神值得敬佩!

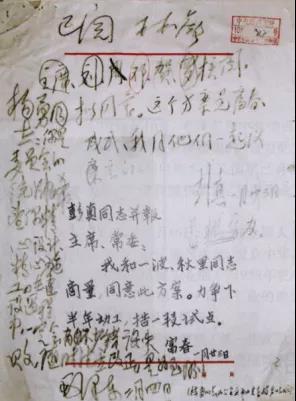

北京地铁工程虽然从1959年开始启动筹备,但当时正逢经济困难时期,只能暂时搁置,直到1965年2月4日,毛泽东主席在北京地铁起步的申请报告上作出重要批示,才迎来中国地铁破晓的曙光。

毛泽东主席关于中国第一条地铁的批示

毛主席指示“精心设计,精心施工,在建设过程中一定会有不少错误失败,随时注意改正。”这一指示始终是中国地铁各项工作的指导方针。在前期决策过程中,施仲衡院士根据对原苏联地铁的深入了解和对中国实际情况的调查,得出中国地铁适合浅挖的结论,并不惧风险向上级反映,直至中央军委杨成武将军处。最终中央采纳了这一合理建议。

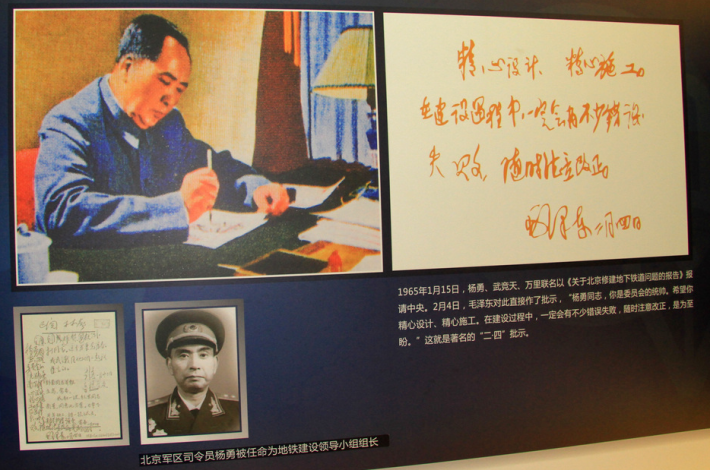

中国第一条地铁修建工程开工现场

1962年总体方案确定后,两厂在1963至1965年开展了产品设计、试验、试制。两厂均推行原苏联管理模式,执行技术路线非常严格。产品的技术设计、工艺设计、型式试验、工业试验、小批生产、批量投产等都有序可循。到1965年下半年,两厂研制的产品已陆续成型。

根据1965年国内情况,只有湘潭厂具备跑车试验条件。1965年底或1966年初,从长客厂运出的一块车体地板和两台转向架(2个构架和4个轮对)到达湘潭厂大机车车间。春节过后,长客厂派来以于振国为首的工人队伍,安装电器设备和学习动车布线。当时,在机车车间由郭凤娥为车辆布线,她经验丰富,在所有电器箱挂上地板后,带领长客厂师傅仅凭高低压原理图便把全车电路连接起来。在长客厂韩冬云的带领下,两厂工人通力协作将牵引电机安装在转向架上并做好齿轮磨合,同时配上制动管路,安装好了制动系统。但是车体只有地板,没有车身,因此湘潭厂用角钢、铁皮在地板上焊接出一个简单的车体。试车线没有三轨,只有接触网,于是将一台工矿电力机车的受电弓装在车顶上进行受电。

首先要进行静态调试,车间白天要生产,耗时的调试安排在夜间进行。当时试验的牵头人是原株洲研究所的李怀中,他的助手是长客厂的杨传德。为了尽早和信号系统协调配合,原通号公司也派出杨家齐和申大川等工程师前来参加试验,北京地铁的倪志军夫妇从头到尾参与了试验。试验断断续续做到1966年10月份,工作组开始编写试验报告,工厂根据原型车辆的试验报告,对各个产品进行整改优化后,小批量生产了2台套,在北京地铁DK1型车辆001和002号上装车。在此基础上,大批量生产了80台北京地铁DK2型车辆,这是国庆20周年的主力车型。DK1两台车辆没有再用,至今仍在北京地铁运营公司作为纪念品保留下来。

DK1型列车

DK2型列车

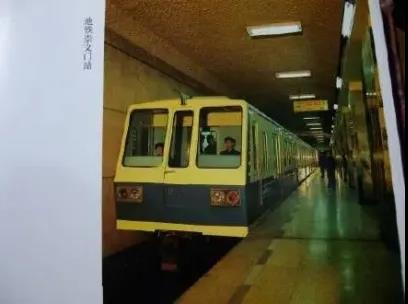

1969年10月1日,北京地铁1号线正式开通,但没有正式公布和对外售票,只是发放参观券,给各相关单位职工参观乘坐。但早期的地铁车辆既没有空调,也没有风扇,只有车顶上的一排通风孔。之后,在后续车辆上加装了风扇,现在已经安装了空调。

参观券票样

1969年11月11日,一列(两节)故障车辆在返回车辆段途经万寿路五棵松区间时,由于电气短路引发大火,车辆完全烧毁,导致6人死亡,200多人受伤,这次事故为北京市的大事故。后续制造单位便把重点放在车辆整改上。整改的首要任务是找到电气失火的原因和解决办法;其次是提高设备的可靠性,排除不安全因素。经过调查发现,本次事故的原因在于,在开通初期,由于车辆参照国外的双边供电方式,因此当车辆发生电气接地、短路等故障时,750 V电源会产生巨大的电流,这就要求车辆上的保护电器(最好是高速断路器)必须及时有效地切断故障电流,但由于当时国内没有这样的先进产品,只能用一个带灭弧罩的熔断片代替,因此酿成大祸。

在查找事故原因过程中,原铁道部、机械部派出原铁科院和原天津传动所的强援予以支持,其中有铁科院周翊民、袁维慈等研究员;湘潭厂方面派出总工黄祖干到北京指导解决问题;在试验过程中原铁道部派来工厂局总工蒋子骥、郎宝安组织领导。这次事故后,为了加强北京地铁的技术力量,从长客厂和湘潭厂总共调了约10名技术人员支援,其中很多人后来都成了北京地铁的技术领头人,如阎景迪、刘文明、陈福魁、平志刚等。

自此,湘潭厂开始借鉴国外产品,研制高速断路器。供电方面采用双边联跳保护,后来又增加了电流增量保护,协调了车辆和供电系统的短路保护分工范围,确保地铁运营安全。改革开放后,随着国外先进技术的引进,为保险起见地铁车辆上大多采用进口高速断路器,其为国产化清单上最后的攻关项目之一。此外,车辆在防火方面采取了诸多措施,车内装饰、座椅和电缆都采用不燃或者难燃材料,大大提高了车辆的防火性能。

1971年下半年,北京地铁开始逐步运营,一角钱一张票,不论远近。乘客日益增多,1号线逐渐成为北京的重要交通工具。

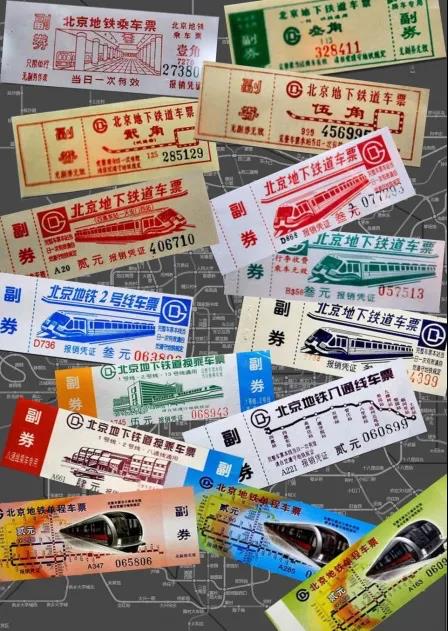

北京地铁纸质车票样式

为了适应运营需求,1号线又增购了DK3、DK4型车辆,编组从2节改为4节。后续车辆都加装了风扇,改善了车厢内部气流组织,舒适度增加。早期的转向架开裂问题也通过引进技术和加强工艺等措施得以改进。在这一段艰难的调试、整改过程中,涌现出一大批新生代技术骨干,代表人物有湘潭厂的刘文明,长客厂的腾茂根、冯伯欣、徐锦帆等。

DK3型列车

1973年左右,在北京地铁车辆运行稳定后,国家下达了援助朝鲜平壤地铁的指示。原北京城建院承担了设计任务,车辆仍然由长客厂和湘潭厂牵头生产。车辆的技术规格基本与北京地铁车辆相同,只是根据所发现的问题进行了改进提高,工艺上更加严格,按援外标准检查验收。由于平壤地铁学习原苏联的深埋,进出坡度较大,为了模拟这一工况,将湘潭厂的试车线延长到一个小山坡上,制造出较大坡度用于试车试验。

用于平壤地铁的DK4型列车

中期开发史

湘潭厂工程师孙龙宝等人是国内最早接触可控硅、晶体管等电子器件的一批人,他们致力于初步实现电力电子器件在地铁牵引方面的应用,在当时的条件下,把方向定在车辆电阻无级调速上。传统的车辆调速是通过凸轮控制器逐级切除电阻实现,整改方向是将故障较多的凸轮控制器改为可控硅斩波器细调电阻,使车辆启制动更加平滑稳定。1975年在北京地铁的支持下,新系统在1号线83号、84号、85号、86号列车上安装并试验获得成功,该项目在1978年第一次全国科技大会上获奖。

DK8型列车

90年代初,北京地铁1号线DK2车辆进入大修期,遂将剩余的76辆老型车辆全部改造成斩波调组控制车辆,由当时的北京地铁大修厂承担此项任务。这批车辆一直运行到2008年北京奥运会前才全部更新。1994年,伊朗德黑兰地铁采购中国车辆。由于其坡度达到50‰,北京城建院决定采用5动2拖的列车编组方案。因为有大坡道制动,当时最可靠的方式依旧是电阻制动,遂采用可靠而较为先进的斩波调阻控制系统。德黑兰地铁1号线一期购置了31列217辆该形制车辆,由长客和湘潭两厂合作完成制造。运营至今,已增购了11列77辆列车。在中国地铁车辆大批量出口的壮举中,冯伯欣功不可没;在实际工作中,特别是在伊朗车辆调试维护的过程中,卢西伟、李根良、方兵等人克服困难,做出了卓有成效的贡献。

与此同时,原铁道科学研究院机辆所以袁维慈、温俊卢为首的一批专家正在研究斩波调压技术在地铁车辆上的应用,该技术在国外已经较为成熟,但当时国内由于电力电子器件等一系列问题,这一进程仍然艰难。在这些专家坚持不懈的努力和北京地铁公司的支持下,该技术终于在一列地铁列车上试验成功,并进入了载客运营阶段。斩波调阻技术研究的意外收获是在变电所的再生能量吸收方面,即发现了在同一个供电区没有其他车辆运行时,电阻吸收是最安全的吸收方式。从技术难度和节能效益来看,斩波调压无疑更加先进,代表了当时电控技术的新方向。

DK11型列车(斩波调阻,第一代ATO车型)

DK6型列车(最早斩波调压)

DK9型列车(斩波调压地铁列车)

原长客厂党委书记闫华和原北京地铁总经理冯双盛是中国地铁车辆发展史上的领军人物。1984年,他们2人提出引进国外先进技术,带动国内地铁车辆发展,以提高其可靠性和先进性。为此,北京地铁采购了一列日立和东急生产的M型列车,实际是一款四象限直流斩波调压车,同时引进相关技术。引进的技术主要是牵引系统技术,北京地铁公司将其无偿转让给永济电机厂和湘潭电机厂。除斩波调压主逆变器的引进工作由永济厂承担外,其他常规电机电器和辅助逆变器由湘潭厂负责引进。

M型列车

1986年,由陈穗九全面负责从引进产品到工厂全面试制生产的工作。其中,130 kW直流电机由清华毕业的朱菱负责,辅助逆变器由朱国存负责。该项目涉及的主电机和各种电器共计59项,经当时的机械部和铁道部联合鉴定,获得批准投入批量生产。此后,由各方引进技术后生产的产品都统一装配在一列车上,该车于1988年在北京地铁太平湖车辆段进行试验,由于对引进技术没有深入掌握、工艺不够严格等多种原因,导致斩波器几次烧损,造成试验失败,而该车型也未能再生产。然而,湘潭厂引进的电机电器却在伊朗地铁和后续的北京地铁车辆上得到广泛应用,提高了车辆的运营可靠性。

DKZ1型列车(仿M型车)

“八五”期间,当时的国家计委、科委为推广新型电力电子器件GTO的技术应用,设立GTO斩波调压地铁车的科技攻关项目,由湘潭厂和北京地铁联合攻关,李根良和阎景迪担任正副组长,在充分吸收国内外先进技术的基础上,成功研制出GTO斩波调压牵引系统。该项目获得“八五”科技攻关一等奖。

T302,B300型列车(GTO斩波调压)

1988年,当时的发改委、科委、建设部“七五”科技攻关项目“城市交通轻轨车样车”由湘潭厂牵头攻关,负责总成部分和牵引系统,长沙重型机器厂负责机械部分。池躍田总工总负责,陈穗九任科研设计主管。样车为六轴单铰接轻轨车,经过3年攻关,于1991年完成,经当时的国家科委、建设部鉴定,可以小批生产,并获得两部委的“七五”科技攻关奖。该车辆采用了单电机转向架、空心轴传动、弹性车轮、斩波调压再生制动等一系列先进技术,达到90年代国际先进水平。但由于市场需求原因,该型车辆未能批量生产,技术成果也未能保留下来。

改革开放的新时代和设备国产化

自国家改革开放以来,大家逐步认识到国外地铁车辆在技术先进性、可靠性和节能方面的优势。因此地铁市场全面开放,全方位引进国外先进技术。车辆、通信、信号、售检票、环境控制等专业的技术水平均得到全面提升,中国地铁发展进入了快车道。

改革开放初期,国外车辆牵引系统和机械制动系统技术遥遥领先,只能通过全部进口满足国内需求。而车体等机械部件在国内有一定基础,且多属劳动密集型产品,基本由国内厂家生产。为了提高技术水平,很多厂家与国外车辆大公司建立合资厂,在国内进行总装,不断提高国产化比例。除上海地铁1号线和广州地铁1号线车辆为全部进口外,后期的各地铁线路车辆都在国内总装完成。对牵引控制系统而言,当时国际技术发展趋势为交流传动,而老型车辆多用斩波调压传动。北京斩波调压未有进一步发展与交流传动的兴起有一定关系。

上海地铁1号线大约在1986年至1987年间决定采用四象限直流斩波调压系统,当时的趋势不如后来明显,只是考虑到可靠性。在车辆技术方面,电气技术更新换代最为迅速,而机械技术变化相对缓慢。1993年左右,广州地铁1号线和北京地铁复八线都决定采用交流传动系统。广州地铁由当时的领导金锋、陈韶章主持决策。自此,中国地铁车辆进入了交流传动新时代。

上海1号线01A01型列车

广州地铁1号线使用了德国政府低息贷款,大部分设备必须购买德国产品。车辆采购的产品由当时的AEG和西门子联合制造,上海地铁1号线车辆也是同样的模式。车辆的机械部分和总成由当时的东柏林亨宁斯托夫负责。1991年东西德合并后,其被AEG公司收购,德国政府指定此工厂总承包这些项目。由于该厂技术力量不足,加上中德之间标准存在差异,致使上海地铁1号线车辆运行初期出现不少问题。而广州地铁1号线车辆是第二次生产,情况改善很多。

广州地铁车辆的牵引系统中,主逆变器由AEG制造,主电机由西门子制造,辅助逆变器由西门子负责,制动系统由克诺尔负责。广州地铁1号线车辆最大突破是实现了全交流化,主电机改交流后,车辆上剩下唯一的直流电机是空气压缩机的拖动电机。到了80年代,大容量辅助逆变器已日趋成熟,可靠性提高,已经可以作为空压机电机的可靠电源。基于以上原因,我方提出了空压机交流化的要求,德方欣然接受。但此事非同小可,因为空压机提供全车辆压缩空气,是列车制动的动力源,如有故障,将造成车辆无法停止的重大事故。所以一些较大的地铁公司仍然保留直流电机拖动空压机,直到广州地铁1号线车辆安全运行几年后,全国新购车辆才全部采用了交流空压机。1号线车辆另外一项革新是将司机台上的显示灯信息和信号系统的信息全部汇集到电子屏幕上(MMI),集中统一,美观清晰。

广州地铁1号线列车

北京地铁复八线则采用合作生产方式,机械和总装仍由长客厂负责,牵引系统(东洋电气)和制动系统(纳巴科)由日本厂商提供。这种方式对提高国产化率、降低成本有积极意义,是以后的必由之路。

复八线DKZ4型列车

1997年6月28日,为庆祝香港回归,广州地铁1号线首通段5个站开通试运营,该线是中国第一条使用交流传动车辆的地铁线。

1999年6月28日,广州地铁1号线全线开通试运营。同年9月,北京地铁复八线开通试运营,拉开了中国地铁交流传动的大幕,此后再无新购车辆采用直流传动系统。

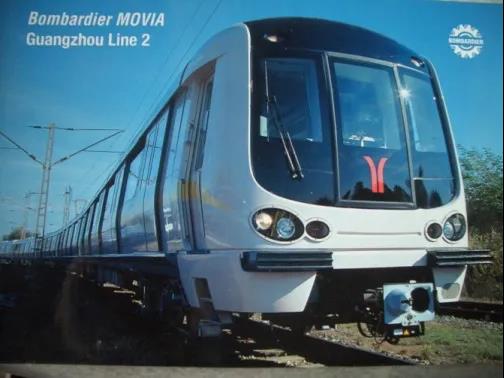

广州地铁2号线车辆开始采用列车控制网络数字化技术,以总线方式取代传统的列车导线,使得列车控制更加灵活方便,可以传递更多信息,有利于自动控制。这是国内最早采用这一技术的车辆,现在的新车辆无一例外采用该项技术。

广州地铁2号线列车

在新时代大发展中,地铁设备国产化是一项非常重要的工作,体现了国家的产业、技术政策和发展方向。企业成立合资厂或者采用合作生产方式,促进了技术转让,使国内地铁车辆技术水平有了很大提高。国内先后有株洲电力机车研究所的时代三菱、上海电气阿尔斯通、湘电东洋、永济日立、大连东芝、天津西门子和长牵庞巴迪等合资企业涌现。民营企业也不甘落后,先后有常州新誉、南京华士、苏州经纬、深圳英威腾等相继投资建厂,引进或者开发技术,进入城轨市场。目前,株洲时代的市场占有率最高,产品是自主品牌。

与此同时,车辆厂通过合资或者合作生产的方式,引进技术,提高产品可靠性,取得了长足进步。除了中车的长春、大连、唐山、青岛、浦镇、株洲6大厂外,还有北京京车装备车辆厂可以为国内各城市提供优质的城轨车辆。近年来,这些公司还走出了国门,在欧洲、北美洲、南美洲、东南亚等地都打开了市场,价廉物美,占据一席之地。

1999年,国务院提出车辆国产化率达到70%以上,牵引系统国产化率达到40%以上的要求,为此国家发改委产业发展司委托中交协城市轨道交通专业委员会对全国每条地铁新线进行国产化审查。为了提高厂家对国产化的积极性,国家发改委、财政部以及海关总署对达到国产化率的工程项目实行进口税减免政策。自2000年到2014年,国产化审查先后进行了50多次。此外,中交协还对各项国产化产品和新产品进行技术评审和鉴定,以及产品认证,为新产品进入市场严格把关。

以车辆为例,2000年时,一台A型车辆售价在1000万元以上,现在只需800万元左右,其中牵引系统和制动系统在本世纪初全部从国外进口。经过技术研发,该两大核心产品都实现了国产化,并应用于车辆,经过较长时间运行考核,证明性能十分可靠。2010年,北京地铁房山线车辆国产化率达到90%以上,是地铁车辆国产化的标志性里程碑。此后,国产化审查已无必要,并改为自查,免税政策已经完成了历史使命。

房山线列车

同时,在国产化的过程中,无论是电气控制还是机械部分都有了很大进步。

电控方面。

1. 同步电机开始兴起。长沙地铁5号线是全国第一条全部车辆使用同步电机的线路。由于同步电机体积小、重量轻、节能效果明显,同步电机在单轨车、有轨电车上已经广泛使用。

2. 高频辅助逆变器的使用,可以大大减小设备的体积重量。

3. 采用LCU可编程控制器取代有接点继电器,简化线路、提高可靠性。

4. 列车控制网络数字化,取代传统的列车导线。各主机厂都有了自己的网络控制系统。

5. 列车全自动驾驶(无人驾驶)。

此外还有很多新进展,不一一赘述。

长沙地铁5号线列车

机械方面。

1. 机械制动系统一直由国外产品占据垄断地位,青岛四方研究所研发的国产制动系统取得进展,可以批量生产;铁科院纵横公司独立生产的制动系统已经占据市场很大份额,取代国外产品。这是车辆国产化的重要板块。

2. 车体大多使用铝合金或者不锈钢材料;内饰和电缆等采用不燃或者难燃材料,防火等级很高。

3. 转向架基本达到寿命要求,有了长足进步,各主机厂都有自己的系列产品。速度从80 km/h发展到100 km/h、120 km/h。

车辆类型方面,根据不同的应用要求,各城市出现了一些新型城轨车辆。

1. 直线电机车辆。车辆用直线电机取代旋转电机,牵引力通过电机和感应板之间的电磁力产生,不依赖轮轨之间的黏着力,因此适应大坡道、弯道小的线路。但由于电磁场通过8 mm到12 mm气隙,能耗较大。2000年开始,广州地铁拟在河道交叉的4号、5号线采用爬坡能力强、转弯半径小的直线电机车辆,经招标确定由四方、川崎、三菱、庞巴迪联合中标,一共300辆车。目前广州地铁的4号、5号、6号线采用直线电机车辆,车辆数达到1000 辆,国产化程度较高,价格也有所降低。之后北京机场线也购置了长客和庞巴迪联合生产的无人驾驶直线电机车辆,实现全自动驾驶。此外,北京地铁28号线已经决定采用直线电机车辆,目前尚在设计建设中。

广州地铁4号线列车

北京机场快轨列车

2. 跨座式单轨车。单轨车行驶在轨道梁上,由胶轮支撑牵引,爬坡能力强,噪声、震动较小,适宜城市中运量客流应用。该车最早在重庆市轨道交通2号、3号线上应用,引进日立公司技术,与长客合作生产,经过不断改进和国产化,目前国产化率已达到90%以上。目前,其单向客流量已达3万人次以上,适应重庆的地形地貌和日益增长的客流需求。

重庆轨道交通2号线列车

国家关于城市轨道交通发展的新政出台后,很多中、小城市倾向采用这种中运量等级的交通形式。除了中车各大厂纷纷研制出新车辆外,民营企业比亚迪也加入竞争行列。这种车辆目前大致分重型和轻型两类,重型如长客厂的车辆;轻型如浦镇庞巴迪和比亚迪的车辆。

最新进展

此外还有APM、悬挂式单轨车等小运量交通系统。

1. 六轴单铰接轻轨车。中车株洲电力机车厂研制的这种轻轨车同样适合中、小城市中运量等级公共交通系统,它由传统的钢轮钢轨牵引,但是采取了较多的减震降噪措施,适宜城市交通的需要。

2. 中低速磁悬浮车。车辆磁浮后,以直线电机推进,与地面钢轨无接触,因此不受黏着力影响,爬坡能力强,噪声也较小。但由于是电磁力驱动,能耗较大。目前国内已有长沙磁浮线和北京S1线应用国产技术开通试运营。

3. 市域车。由于大城市区域的扩展,对快速交通的需求更高,市域交通应运而生。其速度多为140km/h和160km/h,线路长度比地铁长,大部分设置在高架上,部分在地下。由于功能定位不同,其大多采用交流供电,车辆几何尺寸接近或者与地铁A型车辆相同,代表车型为D型车辆。

4. 智轨、云巴等创新系列,适应小运量城市公交系统,不属地铁车辆,属于城轨交通系列。

长沙磁浮列车

每种交通运输制式和车辆都有它的适用条件,当为一个城市、一条线路选择制式和车辆时,要充分研究其客流、地形、环境、长度等等因素,综合考虑、科学决策。

中国地铁车辆是在极困难的条件下艰难成长起来的。千万地铁人艰苦奋斗、自力更生、从无到有制造出中国第一批地铁车辆,保证了国庆20周年北京地铁1号线的开通,开创了中国地铁的新纪元。随后,通过不断努力,突破原苏联模式,苦苦追赶世界先进潮流,研制出当时较为先进的斩波调压和斩波调组牵引系统和配套电机电器,出口朝鲜和伊朗。改革开放后,引进国外先进技术,通过合资、合作生产、引进技术等方式使中国地铁车辆的技术水平登上新台阶。在国家国产化政策推动下,国内地铁车辆和配套产业能力不断壮大,现在可以完全不再依赖国外产品,大大降低了车辆价格,节省了建设投资。在国产化后继续创新,形成中国品牌的优质产品,不仅供应国内蓬勃的城市轨道交通市场,而且积极开拓国际市场,在美洲、欧洲、亚洲、非洲都出现了中国城轨车辆的身影。这一辉煌成就的取得,离不开党和国家的英明领导,也离不开广大从事地铁车辆工作的建设者,他们长期坚持、不断进取、攻坚克难,走过曲折的道路,攀登上了一座座高峰。让我们向千万为中国地铁车辆作出贡献的科学家、工程技术人员、工人致敬!